कहानी में सिमटा ज़िंदगी का सफर

मुझे बचपन से ही फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ रहा है और अच्छे संवाद ख़ुद ही बुदबुदाता रहता था। दिलीप कुमार की संवाद अदायगी देख कर मैं हमेशा मंत्र मुग्ध हो जाता और उनके उच्चारण से जैसे ईर्ष्या होती थी। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत नासाज़ रही और 98 साल की उम्र में 7 जुलाई 2021 को यह महान कलाकार हम सब से ऐसे जुदा हो गया जैसे मंदिर में जलता दिया अचानक गुम हो गया हो ।

हिन्दी फिल्मों में कई बेहतरीन किरदार निभा कर दिलीप कुमार ने वह मुक़ाम हासिल किया जो अच्छे-अच्छे अभिनेता अपने पूरे करियर में हासिल नहीं कर पाते।

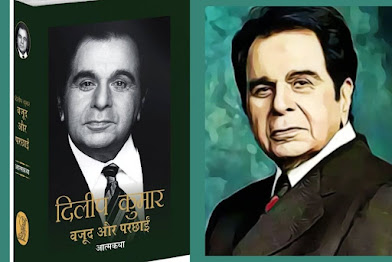

अब तक मुझे यह ज्ञात नहीं था कि उनकी आत्मकथा उनकी ज़ुबानी भी है जिसे मैंने नहीं पढ़ी और फिर उसे अविलम्ब मँगवायी जो जल्द ही 'वजूद और परछाई ' के रूप में मेरे हाथ आ गयी।

इसे पढ़ते हुए शुरुआत से ही यही लगा जैसे यह आत्मकथा जिस दिलीप कुमार से हमें मिला रही है उन्हें हम कभी जानते ही नहीं थे। एक समय में एक ही फ़िल्म करने वाले `मैं’ का जम कर प्रयोग से जिसे नफ़रत हो, शुरुआत से ही अभिनय के साथ प्रबंधन को भी समान महत्व देने वाले इंसान, अपनी तारीफ़ और आत्मकथा कहने से बचने वाले इंसान, जिसे तोहफ़े में किताबें मिलने से सबसे ज़्यादा ख़ुशी मिलती हो, वैसे व्यक्तित्व को और नज़दीक से जानने का मौक़ा देती है यह आत्मकथा।

दिलीप कुमार की क़द काठी मुझे स्क्रीन पर पठान की नहीं लगी पर यह जान कर आश्चर्य हुआ कि एक फल बेचने वाला जो 'भारत का दरवाज़ा' के नाम से प्रसिद्ध शहर पेशावर का पठान था वो इतना बड़ा स्टार कलाकार हुआ। किसे पता था कि क़िस्सा ख़्वानी बाज़ार में अनल की लपटों के बीच जन्मा बच्चा लोगों के लिए एक दिलचस्प क़िस्से कहानी से कम नहीं होगा। बचपन में दादी का हर दिन काला टीका लगाना, बच्चों का इस बात पर उनकी हँसी उड़ाना और इसके साथ उनकी अम्मी का पूरे घर को सम्भालना और उसे वक़्त नहीं देना दिलीप के बचपन से अंतर्मुखी होने के मुख्य कारण रहे। बालक दिलीप एक सवाल लिए दौड़ता रहा कि नदियाँ दौड़ती क्यों रहती हैं।

दिलीप के पिता हालाँकि पारम्परिक शिक्षा से महरूफ़ रहे फिर भी उनको दस से ज़्यादा ज़ुबानें आती थी जिसका सकारात्मक असर दिलीप के ऊपर भी पड़ा जिससे उनका रुझान साहित्य और भाषा की ओर गया। एक और रोचक बात यह रही कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सआदत हसन मंटो, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जैसे लोग उनके पिता आगाजी से मिलने उनके घर आते रहते थे, उनका सान्निध्य दिलीप कुमार को भी मिलता रहा जिसका असर उनकी भाषा की पकड़ पर साफ़ दिखता था।

पृथ्वीराज कपूर को दिलीप कुमार बचपन से जानते थे। वे अपने पिता बशेश्वर नाथ जी के साथ उनके घर पेशावर में मिलने आते थे। यह तब की बात है जब फ़िल्मों से इनका कोई नाता नहीं था। यह एक अद्भुत संयोग था कि पाकिस्तान, पेशावर के दो लोग एक साथ मुम्बई की ओर बढ़े और स्क्रीन पर छा गये। दुनिया कितनी छोटी है। बाद में मुम्बई में भी फ़िल्मों में आने के पहले ही से राजकपूर और दिलीप कुमार अच्छे दोस्त रहे, दोनों खालसा कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को फुटबॉल खेलने में दिलचस्पी थी। दिलीप कुमार शुरू से शर्मीले थे पर राज कपूर उन्मुक्त और इसी बात के मद्देनज़र राज मुतमइन हो गए कि वे दिलीप की शर्मिंदगी की आदत छुड़ा कर रहेंगे।

फ़ुटबॉल प्रेमी दिलीप को बचपन में अंग्रेज़ी कविता पाठ के लिए पिता कहीं भी खड़ा कर देते, किसी भी महफ़िल में। अंग्रेज़ी कविता के बाद मुकर्रर-मुकर्रर की आवाज़ ने इस शर्मीले लड़के के भीतर सुनाने का जज़्बा पैदा कर दिया। कौन जानता था कि पिता जिस लड़के को पढ़ाई में अव्वल बनाना चाहते हैं वो दरअसल फुटबॉल में अव्वल होना चाहता है और अंततः कुछ और ही करेगा!

अपनी इस अत्यंत रोचक आत्मकथा को लिखवाते समय वे आपको बिलकुल निष्पक्ष लगेंगे। बचपन की शैतानियों, ग़लतियों का ज़िक्र भी उसी संजीदगी से करते मिलेंगे जितनी गम्भीरता से साहित्य और किसी ख़ास किताब या लेखक जैसे की फ़्रेंच लेखक गाय दी मोपासां का ज़िक्र करते हैं। पेशावर की भरी और लाल मिट्टी का ज़िक्र वैसे ही करते हैं जैसे देवलाली की ख़ूबसूरती, आबोहवा और हरियाली की, पुणे में अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के विकास की, उससे भी रोचक यह कि नौकरी की तलाश में वे यह साबित करने के लिए अपने घर से पुणे भागे थे कि बिना अपने पिता की मदद लिए भी वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

पुणे में कैंटोनमेंट के कैंटीन में काम करते हुए अंग्रेज उन्हें चीकू बुलाते और बाद में सायरा बानो भी उन्हें प्यार से चीकू ही बुलाती थीं। दिलीप साहब ने वहाँ नौकरी करते हुए सैंडविच की अपनी अलग स्टाल लगा ली जिससे उनकी आमदनी बढ़ने लगी और यहाँ यह ज़िक्र भी ज़रूरी है कि वे बेहतरीन सैंडविच बनाते थे जो समय से पहले ही बिक जाती थी। इस कारोबार से पाँच हज़ार तक जमा कर वे वापस अपने घर वापस आ गए थे। उन्होंने अपने पिता को कर दिखाया कि वे अपने पैर पर खड़े हो कर उनकी मदद कर सकते हैं।

पुणे का एक बेहद रोचक संदर्भ है जहाँ क्लब में अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के ख़िलाफ़ भाषण देने के जुर्म में उन्हें एक दिन के लिए उस जेल में बंद किया गया जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बंद थे और उन्हें गाँधी भक्त कहा गया। क़िस्मत किसे कहते हैं यह इस प्रसंग को पढ़ते हुए समझा जा सकता है कि जो यूसुफ़ खान किसी डॉक्टर मसानी से साधारण नौकरी की बात करने के लिए गए वो उन्हें बॉम्बे टौकीज की मालकिन देविका रानी के पास ले जाता है और वो यूसुफ़ को सीधे अभिनेता का प्रस्ताव दे देती हैं जिसने तब तक ज़िंदगी में सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट्री के सिवाय कुछ नहीं देखा और जो इस नए काम को करने के लिए तैयार भी नहीं था।

दिलीप कुमार को 1250 रुपए प्रतिमाह का प्रस्ताव दिया गया जबकि राज कपूर 170 रुपए प्रतिमाह पर काम कर रहे थे और यह नौकरी उन्हें इसलिए मिली थी कि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी और देविका रानी को दिलीप में न जाने क्यूँ बहुत सम्भावनाएँ दिख रही थीं जो कि उनकी दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। देविका रानी ही थीं जिन्होंने पहली फ़िल्म साइन करने से पहले यूसुफ़ खान को दिलीप कुमार का नाम दिया और उस फ़िल्म का नाम था `ज्वार भाटा’।

फ़िल्म स्टूडियो की उस दुनिया में जो पहले शख़्स उन्हें मिले वे अशोक कुमार थे और दूसरे दिलीप के पुराने मित्र राज कपूर। राज कपूर छात्र जीवन से ही अंतर्मुखी दिलीप कुमार को खुल कर बात करने वाला बनाना चाहते थे पर अशोक कुमार ने सेट पर उन्हें सहज होना सिखाया। शुरुआत में रोज़ फ़िल्मों को देख कर फ़िल्मों की तकनीक और अभिनय की विभिन्नताएँ सीखने की दिलीप कुमार ने कोशिश की और कई बार एक ही फ़िल्म को दोबारा देखते थे ताकि कुछ गूढ़ बातें जो छूट गयी हों वह भी देख ली जाए।

`जुगनू’ के रिलीज़ होने तक दिलीप के पिता जी को यह नहीं मालूम था कि बेटा फ़िल्मों में काम कर रहा है। इस बात को पृथ्वी राज कपूर के पिता जी ने ही उजागर किया और वे यह सुन कर इतने नाराज़ हुए कि अंततः पृथ्वीराज कपूर को दिलीप कुमार के घर जाना पड़ा यह समझाने कि यह पेशा इतना बुरा भी नहीं है।

दिलीप कुमार के साथ कामिनी कौशल, जिनका असली नाम उमा कश्यप था, की पहली हिट जोड़ी बनी जिन्होंने ‘शहीद’, ‘नदिया के पार’ और ‘शबनम’ जैसी लगातार हिट फ़िल्में दीं। दिलीप का उनके प्रति एक झुकाव का भी ज़िक्र है। प्यारेलाल धोबी का ताउम्र उनके साथ रहना और अंतिम समय तक कपड़ों का बखूबी ख़्याल रखना दिलीप कुमार की शख्सियत, नेकदिली, ख़ुलूस और स्टारडम के दुष्प्रभाव से सदा अछूते रहने को इंगित करता है। नौशाद संगीतकार के साथ कहानीकार भी थे और उन्होंने ‘मेला’ जैसी सफल फ़िल्म की कहानी लिखी थी यह इस किताब को पढ़ने के बाद ही जान पाया।

शुरुआत से ही अपने किरदारों में वे यूँ घुल जाते थे कि उसका असर उनके दिमाग़ पर होने लगा और इसके निदान के लिए वे विख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर निकोल्स के पास गए जिन्होंने इन्हें एक तरह के या एक ही स्वभाव के किरदार से बचने की सलाहियत दी और तब उन्होंने `आज़ाद’ फ़िल्म की जो ट्रेजेडी से कोमेडी की ओर उठा उनका पहला कदम था।

मधुबाला, जिनकी तरफ़ उनका शुरुआती आकर्षण रहा `मुग़ले-आज़म' बनाने के आधे रास्ते में ही दोनों में दुआ सलाम तक बंद हो गया पर पेशेवर प्रतिबद्धता की दोनों मिसाल बने। मधुबाला के पिता अताउल्ला ख़ान ख़ुद निर्माता थे और चाहते थे कि दोनों शादी करें और उनके बैनर के तले काम करें। दिलीप को यह बात अपनी स्वायत्ता और प्रतिबद्धता के लिहाज़ से नहीं जमी और इस बात के मद्देनज़र दोनों ने अलग रहने का निर्णय किया। बाद में जब मधुबाला की तबीयत ख़राब हुई तो दिलीप और सायरा दोनों ने उनके घर जा कर एक सच्चे दोस्त की ज़िम्मेदारी भी निभायी।

'मुग़ल-ए-आज़म' के निर्देशक आसिफ़ और उनकी पत्नी सितारा देवी, जो दिलीप को भाई मानती थीं, के साथ 1948 में ही ‘मुग़ल-ए-आज़म’ फ़िल्म पर चर्चा हुई पर उम्र में छोटे दिखने के कारण उस समय नहीं बन सकी और के. आसिफ़ ने दोबारा 1950 में इस बड़े फलक की महान फ़िल्म की शुरुआत की और 1960 तक यह बन पायी। उसी आसिफ़ ने दिलीप साहब की बहन अख़्तर से शादी की और इस बात से दुखी हो कर दिलीप साहब `मुग़ल-ए-आज़म’ के प्रीमियर पर नहीं गए, यह दोतरफ़ा दुःख था क्योंकि आसिफ़ की पहली पत्नी सितारा देवी को दिलीप अपनी बहन मानते रहे।

‘देवदास’, ‘मधुमती’, और ‘यहूदी’ जैसी बेहतरीन फ़िल्मों को साथ-साथ बनाने वाले बिमल दा के बारे में एक जगह सिहर जाने वाला ज़िक्र है जब बचपन में उन्हें और उनकी माँ को भेड़िया के आगे फेंक दिया गया था। इस अनुभव और स्ट्रगल से जो सीख उन्होंने ली कि किसी को कभी दुखी या दर्द में नहीं देख पाते और न ही कभी किसी की तारीफ़ में वाह ही करते।

एक समय में एक ही फ़िल्म करने के निर्णय के कारण `प्यासा’ जैसी फ़िल्म के लिए गुरुदत्त साहब को भी मना करना पड़ा। ‘नया दौर’ फ़िल्म करते-करते दिलीप साहब ने ‘गंगा जमुना’ की पटकथा लिखने का काम शुरू कर दिया था और इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश घूमा ताकि इस भोजपुरी भाषा को खुद में उतारा जाय और ज़मीनी हक़ीक़त से रु ब रु हुआ जाए।

हालाँकि यह अंधविश्वास होगा पर कोयम्बटूर के एक ज्योतिषी ने दिलीप साहब को भविष्य की सारी बातें बतायीं थीं यहाँ तक कि उनकी शादी चालीस के बाद बीस की लड़की से होगी जो फ़िल्म से ताल्लुक़ रखती होगी, जिसका दिलीप साहब ने उस समय साफ़ विरोध किया था कि मैं फ़िल्म उद्योग से जुड़ी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता पर नियति ने इनको सायरा से जोड़ ही दिया …. इस भविष्यवाणी में और भी कई बातें थीं जो सच साबित हुईं।

सायरा का दिल दिलीप के प्रति बहुत पहले से ही आसक्त था पर शादी का इज़हार दिलीप साहब की तरफ़ से हुआ। शादी के एलान के बाद जब दोनों कोलकाता आए तो एयरपोर्ट के बाहर जनता ने इतना व्यापक स्वागत किया कि वे दोनों गाड़ी में बैठे रहे और लोगों ने गाड़ी समेत इन्हें उठा लिया और मुबारकबाद की गूँज पूरी फ़िज़ा में थी।

फ़िल्मों में इतनी गम्भीरता से काम करने के बावजूद यह जानना अत्यंत सुखद रहा कि दिलीप साहब राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ के नेतृत्वकर्ता रहे। इसके पीछे मशहूर क्रिकेटर विजय मर्चेंट और फ़िल्म `दीदार’ में उनका अंधे किरदार को निभाने का हाथ रहा। बम्बई से ट्राम सेवा समाप्त होने का अपना दुःख जताने से भी वे नहीं हिचके। नेहरू दिलीप कुमार के और दिलीप साहब नेहरू के हीरो थे। फ़िल्मों से हट कर इस अभिनेता ने नेहरू जी के कहने पर भाषणों में भी हिस्सा लिया बाद में बम्बई के प्रधान हाकिम बने और साथ ही में राज्यसभा (2000 से 2006) में भी भेजे गए। उनका मानना था कि जिस समाज ने आपको इतना दिया उसे वापस भी करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है ।

2 अप्रैल 1988 को वे दोबारा पेशावर गए और पड़ोसी मुल्क द्वारा अपना भव्य स्वागत देख भावुक हो गए और यह वादा कर लौटे कि इसी शहर की एक और ख़ास शख़्सियत राज कपूर को साथ लेकर वे दोबारा पेशावर आएँगे, पर 2 जून 1988, राज हमारे बीच नहीं रहे।

आश्चर्य की बात है कि यह आत्मकथा फ़िल्मों की कहानियों में नहीं फँसी बल्कि इसमें परिवार और पत्नी के पक्ष को भी बराबर या कहीं-कहीं ज़्यादा तवज्जो मिली। इस आत्मकथा में आसमा से उनकी दूसरी शादी और दो सालों के भीतर तलाक़ का ज़िक्र इतने हल्क़े से है कि सुगबुगाहट उठते ही शांत हो जाती है और दिलीप सदा के लिए सायरा के ही दिखते हैं।

इस आत्मकथा में एक आँखे भिगोने वाली घटना का ज़िक्र है जब थके हारे दिलीप ने छोटी मुहबोली बहन को फ़ोन करके प्रिय गीत 'अल्ला तेरो नाम' सुनाने की गुज़ारिश की और गाना सुनते ही सो भी गए। यह उनकी मासूमियत और अपनी बहन लता के प्रति उनका प्यार दर्शाता है जिसका विस्तृत ज़िक्र कई छोटी-छोटी घटनाओं में है और लता मंगेशकर भी अपने संस्मरण में इस बात का ज़िक्र करती हैं कि दिलीप साहब लता के प्रति कितने प्रोटेक्टिव थे ।

सभी साथी कलाकार और मित्र प्यार और आदर से उन्हें साहब भी कहते हैं। अमिताभ हों या रमेश सिप्पी, किसी ने भी यह सम्बोधन नहीं बदला। इस बात का ज़िक्र संस्मरण की पूरी सिरीज़ में है जो इस आत्मकथा का एक अहम हिस्सा है जिसमें सभी ने अपनी बात रखी है। धर्मेन्द्र, अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, शबाना आज़मी , फ़रीदा जलाल, कमल हासन, सुभाष घई, सितारा देवी,यश चोपड़ा , महेश भट्ट, जया बच्चन, अनिल कपूर आदि के संस्मरण अत्यंत रोचक हैं।

धर्मेंद्र स्टार बनने के छह साल पहले बम्बई घूमने आए और उनको मिलने के चक्कर में उनके बेड रूम तक पहुँचते चले गए और जब उन्हें जागते हुए देखा तो सिर पर पैर रख कर भागे और फिर ताउम्र इन्हें बड़े भाई मानते रहे। ऐसी कई रोचक बातों से भरी है यह आत्मकथा।

अंत में इतना ही कहूँगा कि इस आत्मकथा में आप दिलीप साहब के नज़रिए से अवगत होंगे पर कहीं-कहीं वे अपना शर्माने वाला पहलू यहाँ भी नहीं छोड़ पाते। अपनी दूसरी शादी के बारे में खुल कर बात नहीं करते और के. आसिफ़ के दूसरे पक्ष को उतना खुल कर नहीं रखते जितना आसिफ़ की पत्नी सितारा देवी रखती हैं।

अपने इस महान कलाकार को हिंदी में इतने सुंदर तरीक़े से लाने के लिए वाणी प्रकाशन को धन्यवाद! प्रिय मित्र प्रभात रंजन को विशेष धन्यवाद! जिन्होंने शब्दों का चयन और संयोजन बहुत ख़ूबसूरती से किया कि यह अनुवाद लगता ही नहीं। अनुवाद का भी कितना महत्व है और यह अगर हिंदी में प्रकाशित नहीं होती तो कितने पाठक इससे वंचित रह जाते यह इस आत्मकथा को पढ़ कर आप जरूर महसूस करेंगे।